両立支援の取組事例

がん治療に伴って生じる時間的制約に対する配慮を制度化し、両立支援プランを作成

株式会社村田製作所

サステナビリティ推進部 健康推進課

シニアマネージャー 大柿麻有子氏

産業医 川村和子氏

保健師 山本洋子氏

- 会社名

- 株式会社村田製作所

- 所在地

- 京都府長岡京市

- 事業内容

- ファンクショナルセラミックスをベースとした電子デバイスの研究開発・生産・販売

- 設立

- 1950年12月

- 従業員数

- 75,184名(2021年3月現在)

- 平均年齢

- 40.1歳(単体)/男性5:女性5

- 産業保健スタッフ

- 専属産業医16名、保健師・看護師60名

村田製作所は1944年の創業以来、常に「独自性」にこだわり、世界初・世界一の電子部品を世の中に送り出してきました。村田製作所の作る小さな電子部品は、パソコン・スマートフォン・デジカメ等、私たちの生活に欠かせない電子機器の発展に大きな役割を担っています。2019年4月に「ムラタ健康宣言」を発表し、この宣言をベースに健康経営プランに基づく取組を推進しています。

日本人男性の3人に2人、女性では2人に1人ががんになるといわれていますが、医療の進歩によりがん患者の5年生存率は6割を超えています。しかし、厚生労働省の調査ではがん診断後に約4%の人が解雇され、約30%の人が依願退職しています。このことを知り、「早まって退職を決意しないで欲しい」という思いから、労使の議論を経て、2019年10月にがん治療と仕事の両立支援制度を創設しました。

がんは生存率が向上している疾患であり、かつ外来で実施可能な完治を目指す治療を受けながら就労を継続することが可能な状況が増えていますが、現実問題として治療のための時間を一定期間確保し続ける必要があります。こうしたがん治療に伴って生じる時間的制約に対する配慮を制度化しました。

現在、社内周知として「がんの治療と仕事の両立支援制度のしおり」を作成し公開しています。

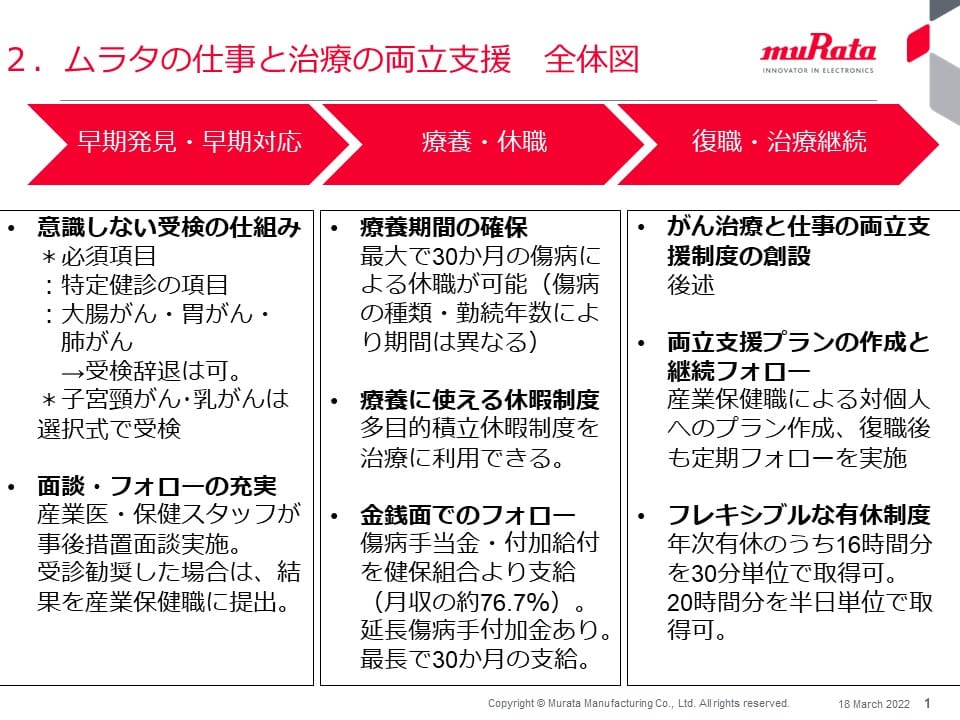

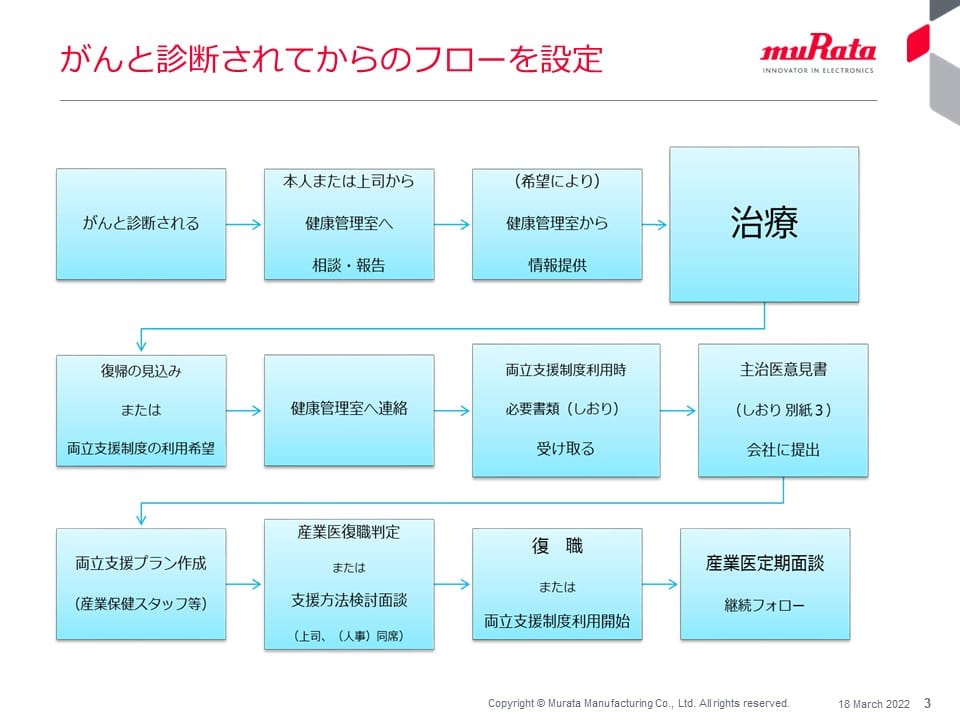

弊社の治療と仕事の両立支援は「早期発見・早期対応」「療養・休職」「復職・治療継続」の3段階、それぞれの段階で必要な支援を健康管理室(産業保健職)・人事部門・健康保険組合・所属部門が連携して行っています。2次障害(メンタル不調)が起こりうることを前提に、メンタル面でのサポートも行います。今後のことや仕事のことについて考え始める前に、まず自身の状況を正しく把握することを大切にし、信頼のおける機関にアクセスし、集めた情報を基に各自に合った両立支援プランを作成しています。

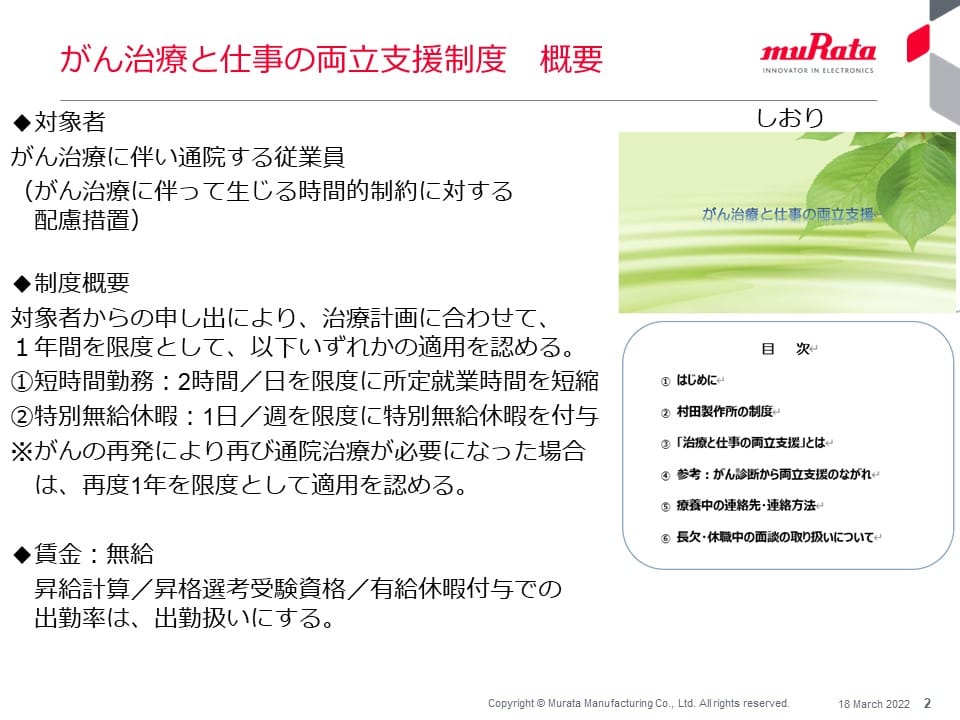

<がん治療と仕事の両立を図るための支援制度 概要>

◆対象者

がん治療に伴い通院する従業員 (がん治療に伴って生じる時間的制約に対する配慮措置)

◆制度概要

対象者からの申出により、治療計画に合わせて1年間を限度として以下いずれかの適用を認めています。

①短時間勤務:2時間/日を限度に所定就業時間を短縮

②特別無給休暇:1日/週を限度に特別無給休暇を付与

※がんの再発により再び通院治療が必要になった場合は、再度1年を限度として適用を認めています。

◆賃金:無給

昇給計算/昇格選考受験資格/有給休暇付与での出勤率は、出勤扱いにしています。

2年間の実績として、がん治療と仕事の両立支援制度の適用が19名、相談40名です。

(有休・フレックス対応:22%、治療終了・不要:20%、無回答:47.5%、その他:7.5%)

2022年4月よりGLTDを導入します。

予防フェーズに力を入れていきたいのですが、大きなジレンマがあります。予防に積極的な従業員は健康への意識がそもそも高く、健康管理室のフォローが不要なことが多いです。一方で、健康リスクが高くフォローが必要な人ほど、健康管理室での面談や研修に心理的なハードルを持っています。フォローが必要な従業員が来室すると、その機会に産業保健職はなるべく多くの情報提供をしようとします。結果、一層敬遠されるという悪循環になりがちです。そこでまずは、産業保健職側の対応力を上げ、相手の心を掴むやりとりができるようになることを目指しています。

取組事例一覧